当院の画像処理

放射線科では、MRIやCTなどの最新鋭の診断機器を用い、患者様のお役に立てるよう検査をさせていただいておりますが、通常の診断検査に加えて、先端医療研究センタ―と連携し手術シミュレーション画像の作成や、手術中撮影、さらに最新の画像処理ワークステーションを使用し、数値流体力学(Computational Fluid Dynamics:CFD)シミュレーションを行っています。

手術シミュレーション画像

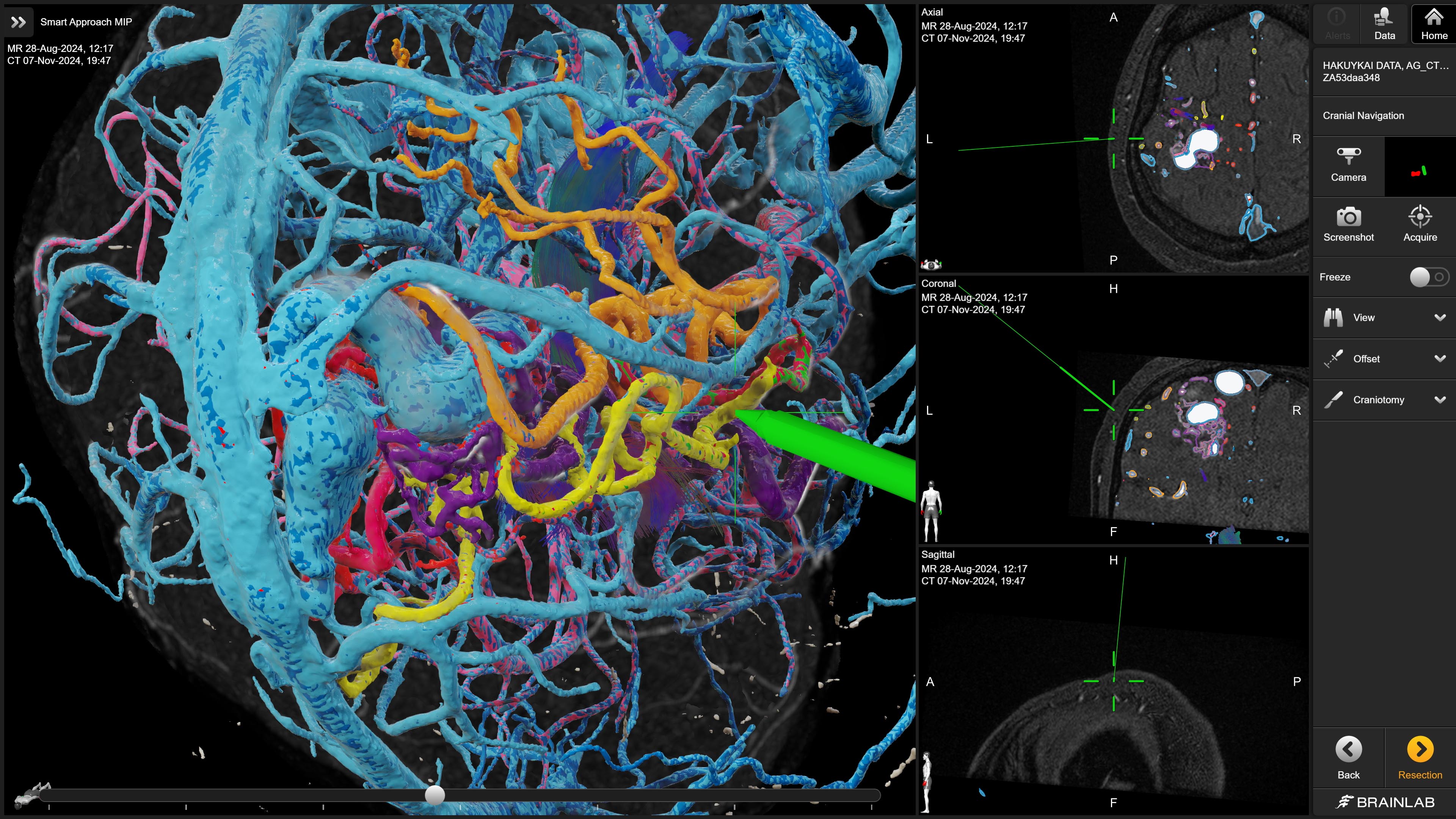

手術シミュレーション画像は、より安全で精度の高い手術を行うために、実際の手術経路を模擬した画像など術前計画に使用する画像です。造影CT画像や血管造影画像、MRI画像を融合(フュージョン)した画像を用いて、脳血管や神経、頭蓋骨などを立体的に表示します。

血管撮影はARTIS icono D-spin(シーメンス社製 バイプレーン血管撮影装置)、造影CTの撮影はAquilion Prime SP(キヤノンメディカルシステムズ社製 CT装置)を使用し、脳の動脈や静脈、骨の情報を取得します。

当院ではALARA (As Low As Reasonably Achievable)の原則に基づき、必要最低限の被ばく線量で撮影を行い、造影剤は必要最低限の量を効率良く使用することを心掛けております。

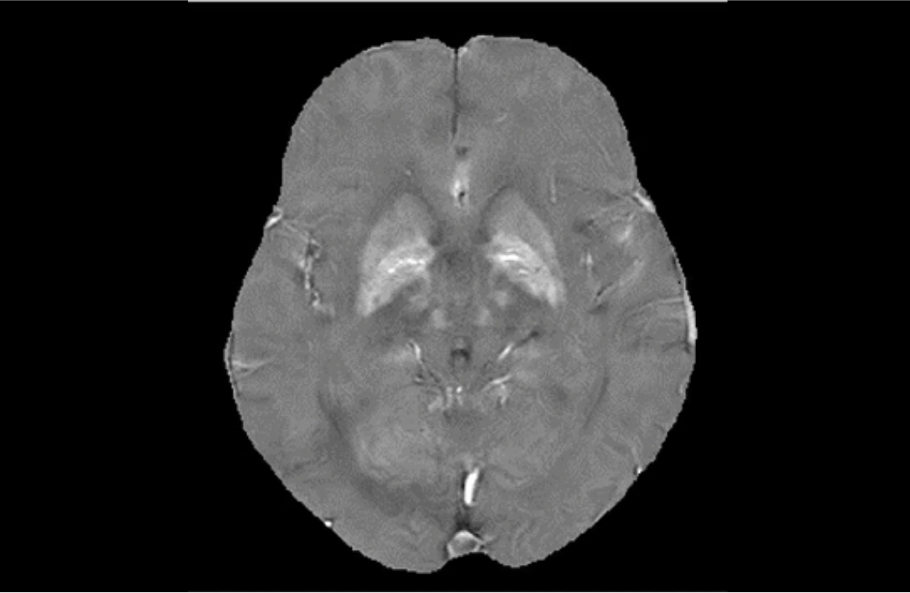

MRI画像は、最新のMAGNETOM Cima.X(シーメンス社製 3.0テスラ磁気共鳴診断装置)で撮影を行い、脳神経や脳腫瘍などCTや血管撮影では描出が難しい組織や病変部の情報を取得しています。

この装置では単なる断層画像のみならず、従来のMRI検査よりも詳細な構造や病変の性状・分布、悪性度などのさまざまな情報を取得することが可能で、更に運動野や言語野などの詳細な神経線維の走行についての情報を抽出することができます。

以上のような血管造影や造影CT、MRIから取得したデータをziostation REVORUS(ziosoft社製 画像処理ワークステーション)に転送し、研鑽を積んだ放射線技師によって画像処理を行いますが、通常の診断用画像とは異なり、手術シミュレーションではより高度な画像処理技術が要求されます。

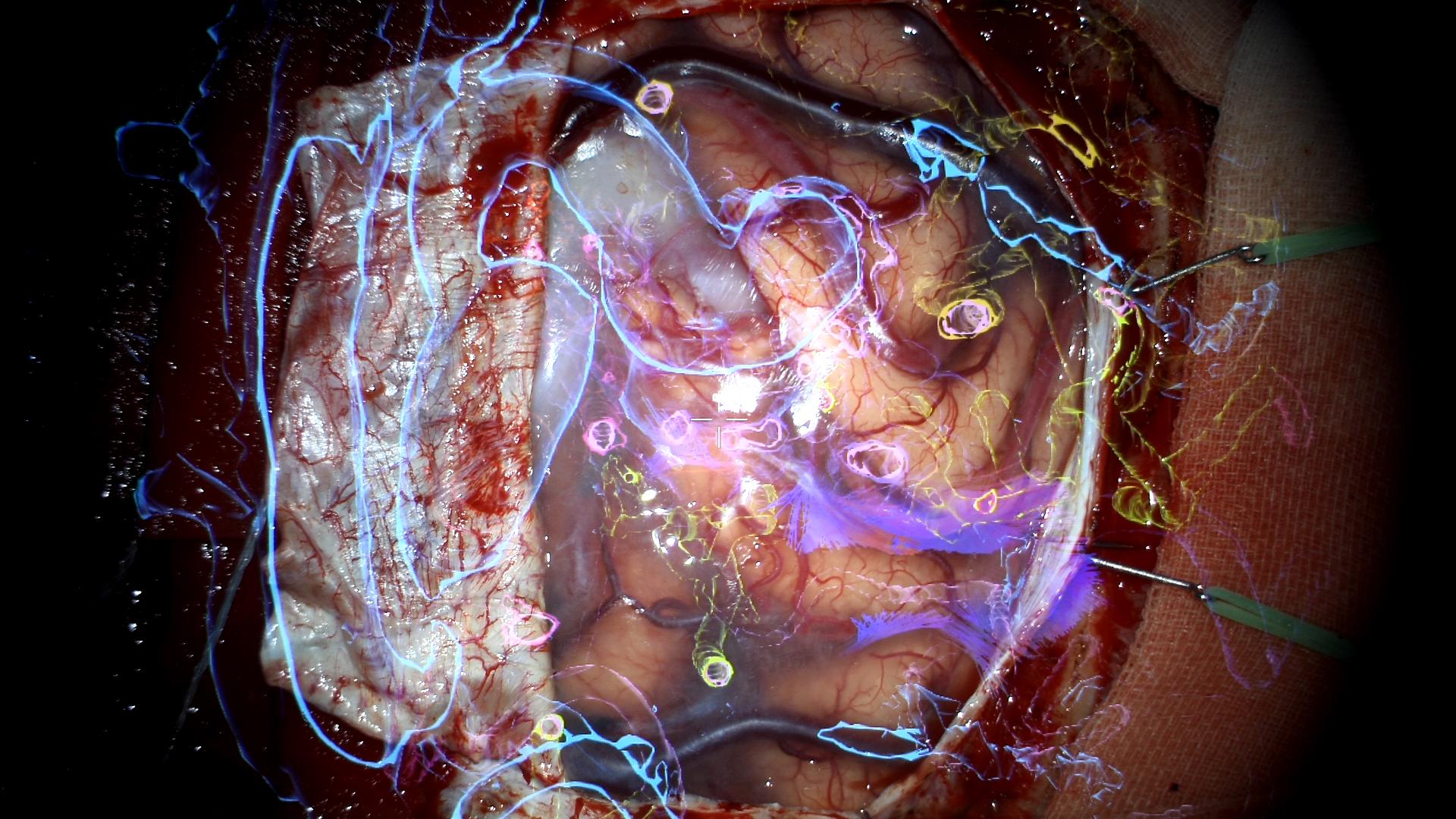

作成した画像は、顕微鏡手術においてはAR拡張現実によるナビゲーションにも使用されます。

動静脈奇形

手術ナビゲーション画像

ナビゲーションシステムで作成した画像を、手術野にAR(拡張現実)として重ね合わせます。

術中ARとの融合写真

ARを重ねることで、奥の血管構造がわかります。

%20AVMope%20AR.jpg)

手術中撮影

放射線機器による検査は、通常であれば専用の検査室内で行いますが、当院では2つの手術室双方向的な可動式のスライディングガントリーCT SOMATOM Confidence Sliding Gantry CT(シーメンス社製 CT装置)と手術台とデジタル連動するロボットアームの血管造影装置ARTIS pheno EX(シーメンス社製 床置きCアーム血管撮影装置)を備えております。

これらの装置を手術中に撮影することで、より深部の血管や腫瘍の位置を確認しながら慎重に手術を進めていくことができます。

また、開頭により術前の状態と位置がずれてしまった血管を再度撮影し、ナビゲーションに使用することで、正確な位置を確認しながら手術を行うことができます。

血管芽腫

手術中血管造影の様子

術中血管造影画像

手術周辺機器や清潔野への対応など、通常の撮影とは大きく異なる状況での撮影は難易度が高いですが、手術室スタッフと連携し安全に撮影を行っています。

手術中に取得した画像は手術室に設置したziostation REVORUSによって迅速に処理を行い、ナビゲーションシステムに転送して再度精度高い手術計画を立てるためのサポートを行なっています。

CFD(Computational Flow dynamics:数値流体力学)シミュレーション

脳動脈瘤や動脈狭窄などは、進行すると致命的なイベントを引き起こす可能性がありますが、発症予測や治療にCFDシミュレーションを応用する可能性について研究しています。

当院において使用していたこれまでのソフトウェアでは圧力や壁面剪断応力などの数値を比較することしかできませんでしたが、新しいソフトウェアでは仮想的に血液の流れを見ることが出来るアニメーション技術により、流れの方向や流れの性状などを視覚的に評価しやすくなりました。

今後は症例数を重ねていき、診断や治療に役立てるよう解析を行っています。

脳外科手術支援×REVORAS 札幌柏葉会インタビュー

2025年4月11日から13日に開催されたITEM2025 ザイオソフト・アミンブースにて、当院の手術支援の取り組みについて紹介されました。ぜひご覧ください。