当院リハビリテーション科は「患者さんの気持ちに寄り添い、信頼、尊敬の意を込めて、質の高いリハビリテーションを行います」という理念の基に、脳の様々な疾患に対し急性期から維持期までのリハビリテーションを提供しています。

当院は脳血管疾患リハビリテーション料Iの施設基準を取得、主な対象疾患は脳梗塞、脳出血、クモ膜下出血、脳腫瘍等です。入院では当日または翌日から理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)のチームによる早期リハビリテーションを始めます。急性期の治療後に回復期リハビリテーションが必要な状態の患者さんには、回復期リハビリテーション病棟に転棟していただき、急性期よりシームレスなリハビリテーションを行っています。療法士は、患者さんの状態や状況を共有するために担当病棟毎にチームを作り活動しています。チームリハビリテーションにより機能改善を図り、可能な限り在宅復帰を目指します。また退院後も、リハビリテーション継続が必要な患者さんに外来リハビリも行っており、在宅や地域での暮らしを支えるため、患者さん一人ひとりに合わせたリハビリテーションを提供しています。

理学療法(PT)

理学療法では、身体機能の改善を図り、基本的な動作(起き上がる、座る、立ち上がる、歩くなど)や日常生活動作の回復を目指しています。

歩行支援ロボット「ウェルウォーク」や機能的電気刺激装置「ウォークエイド、L300フットドロップシステム」といった様々な機器も導入されており、それらを活用してより効果的なリハビリを行なっています。

作業療法(OT)

作業療法の「作業」とは、日常生活動作、家事、仕事、趣味、対人交流など、すべての動作と、その遂行に必要な心身の活動を示しています。

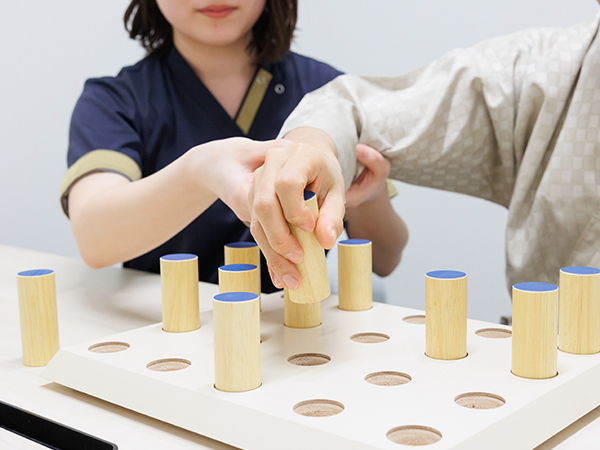

作業療法では、脳神経外科、脳神経内科の疾患で心身に障がいを受け、病前におこなっていた「作業」が難しくなった方に対し、生活を再構築するために訓練をおこないます。具体的には、身体機能や高次脳機能の状態を確認し、難しくなっている「作業」を挙げていきます。その問題の解決に向けて、食事や着替え、トイレ動作などの日常生活動作訓練や身体機能および高次脳機能訓練を実施します。加えて、病前の役割などに応じ、家事動作や復職へのアプローチもおこないます。

脳卒中などに伴い上肢に運動麻痺をきたした方に対しては、神経リハビリテーションの理論に基づき、ロボットやVR(ヴァーチャルリアリティー)、BMI(ブレイン・マシン・インターフェイス)、電気刺激を組み合わせた治療を導入しており、機能回復に向けた取り組みを積極的におこなっています。

言語聴覚療法(ST)

言語聴覚療法では、さまざまな脳損傷の後遺症で、言葉が思い出せない・間違える、言葉が理解できない、呂律が回らないといった症状でコミュニケーションがうまくとれなくなった方に評価や訓練をおこなっています。また、食べ物や水分の飲み込みが難しくなる「摂食・嚥下障害」に対しては、適宜、嚥下造影検査や嚥下内視鏡検をおこない、障害をより正確に把握し訓練を進め、安全に口から食べることが出来る様にサポートしています。また、嚥下筋力の機能向上を図ることを目的にバイタルスティムという電気刺激機器を導入しています。

嚥下造影検査

バリウム(造影剤)を含んだ食事をX線透視下で食べてもらい、透視像をビデオに記録し嚥下運動や適切な食形態を評価・診断する検査です。

嚥下内視鏡検査

鼻腔ファイバースコープという内視鏡をのど(咽頭)に挿入し、食物の嚥下を観察する検査です。唾液や痰の貯留の有無、嚥下後の咽頭内への食物の残留の有無や誤嚥などを評価することができます。

当院のリハビリテーション機器

ウェルウォーク Welwalk

歩行の改善を目的とした歩行支援ロボットです。

足の麻痺により歩行が不自由になった方が、より自然な歩きを取得できるようにリハビリの初期段階から質・量ともに支援します。

ウォークエイド WalkAide

歩行の改善を目的とした機能的電気刺激装置です。

歩いている時に電気刺激を行ない、足首の動きを補助します。

LIFESCAPES機能訓練用BMI(手指タイプ)

「指を伸ばす」というイメージをした時の脳波の変化をAIが解析し、正しい脳波の場合は電導装置が動き、電気刺激が加わります。これにより、指を伸ばす正しいイメージを練習し、指の機能の改善を目指す装置です。手指の運動麻痺が重度の方に対して主に使用します。

MELTz手指運動リハビリテーションシステム

外骨格型のロボット装置で、AIが前腕の筋肉の電気信号(筋電)を分析し、患者さんが行おうとする手の動きを認識し、ロボットが介助を行います。同じ動きを何度も正確に再現することで、運動の再学習を促します。筋電が得られる中~重度の手指運動麻痺の方に対して主に使用します。

mediVRカグラ

VR(ヴァーチャルリアリティー)技術を応用したリハビリ用医療機器です。VR空間上に表示される対象に向かって手を伸ばすという動作を繰り返すことによって脳の可塑性を刺激し、脳内の情報伝達処理過程が整理されると考えられています。歩行機能、運動失調症状、上肢機能、認知機能障害(高次脳機能障害や注意障害)、慢性疼痛、めまい症などの症状改善に効果を示すことが報告されています。

随意運動介助型電気刺激装置

患者さんが筋肉を動かそうとした際の筋電に応じて、電気刺激を行う装置で、電気刺激を使って患者さんの意図した動きをサポートする電気刺激装置です。当院はMUROソリューションとIVES+を所有しています。これは、手の動きがみられ始めた中等度の運動麻痺の方に主に使用します。

神経筋電気刺激装置

筋肉や運動神経への電気刺激により筋収縮を起こすことで、筋力増強や筋萎縮、痙縮の抑制を目的に用います。当院では、上肢に対しH200wハンドリハビリテーション・システム、下肢に対しL300フットドロップシステムを使用しています。重度~中等度の運動麻痺の方に主に使用します。

ドライブシミュレーター Driving Simulator

運転再開の希望を持つ患者さんを対象に、ドライブシミュレーター(Honda セーフティーナビ)を用いて、運転に必要な高次脳機能・認知機能の評価を行っています。社会復帰支援と交通事故の未然防止を目指します。

バイタルスティム VitalStim

脳卒中などの後遺症で嚥下機能に低下を認めた患者に対して、頚部への電気刺激により嚥下筋力の機能向上を図り、安全に食べられることを目指します。

ジェントルスティム

脳卒中などの後遺症で嚥下機能に低下を認めた患者に対して、頚部への干渉波刺激により嚥下反射や咳反射の改善、喉の感覚向上を目的に使用します。

音楽療法室

音楽療法は、音や音楽の持つ身体的、認知的、心理的、生理的働きを活用し、障害を受けた心身機能の改善・維持、生活の質の向上などを目的におこなわれる治療法です。当院では個別・集団音楽療法、また院内コンサートをおこなっています。

個別音楽療法

個別音楽療法は、主に機能回復・維持・心理的サポートなどを目的としています。機能回復・維持では、米国で確立された神経学的音楽療法を元に、通常のリハビリ訓練に加えて、障がいのある運動・言語・認知機能面の強化をおこないます。心理的サポートでは、不安や痛みがある方、気持ちが落ち込む方を対象に、音楽による気分転換やリラクゼーション、また入院中のモチベーションの維持・向上をサポートしています。またベッドから起きられない方、日常的に刺激の少ない方などに対して、聴覚や感覚を刺激する音楽をおこなっています。

集団音楽療法

入院生活中に、少しでも楽しくリラックスできる時間を過ごしていただけるよう、それぞれの病棟で週1回ずつおこなっています。入院患者さんやご家族、ご友人など、どなたでも参加することができます。リクエストによる歌唱や簡単な楽器演奏、また時には患者さんが歌などを披露することもあります。他の方との交流や、自分らしさを表現する機会にもつながります。

学会発表(2024年度)

| 学会名 | 発表者 | タイトル | 年月 |

|---|---|---|---|

| リハビリテーション医療DX研究会 第2回学術大会 | 齋藤篤生 | 当院リハビリテーション部における音声認識システムの現状 | 2024年7月 |

| 第61回日本リハビリテーション医学会学術集会 | 山本大稀 | つまみ動作における力の調整能力であるGradingと手指巧緻性評価との関係性 | 2024年6月 |

| 第22回日本神経理学療法学会学術大会 | 齋藤篤生 | 歩行練習アシストロボットの使用開始後に脳卒中後アパシーが軽減した一症例 | 2024年9月 |

| 第22回日本神経理学療法学会学術大会 | 釜石誠也 | 深層学習人工知能(AI)による健常者・脳卒中後片麻痺患者の歩行分析 | 2024年9月 |

| 第22回日本神経理学療法学会学術大会 | 田中大地 | 歩行支援ロボットを使用した患者における歩行距離及び歩行時間と退院時の歩行機能との関連性 | 2024年9月 |

| 第22回日本神経理学療法学会学術大会 | 岩田昴樹 | 脳卒中患者における背屈筋力を用いた歩行自立基準の検討 | 2024年9月 |

| 第22回日本神経理学療法学会学術大会 | 工藤哲史 | 視床出血後患者の体性感覚障害の残存が歩行自立までの期間に与える影響 | 2024年9月 |

| 第22回日本神経理学療法学会学術大会 | 瀧麻里那 | 脳卒中片麻痺患者における足関節背屈筋力と歩行対称性の関連 | 2024年9月 |

| 第22回日本神経理学療法学会学術大会 | 坂尻かんな | 脳卒中片麻痺患者への歩行支援ロボットを用いた歩行練習は平地歩行練習より歩行距離が延長するか? | 2024年9月 |

| 第30回日本摂食嚥下リハビリテーション学会 | 冨加見美香 | 症候性てんかん発症後の経口摂取可否に対する調査 | 2024年9月 |

| 第29回日本基礎理学療法学会学術大会 | 工藤哲史 | 一次運動野への経頭蓋ランダムノイズ刺激はgatingを変化させない | 2024年10月 |

| リハビリテーション・ケア合同研究大会 | 鴻上雄一 | BMIとRobotic Therapyを併用した手指機能訓練により,手指機能の改善を認めた慢性期脳卒中右片麻痺症例 | 2024年10月 |

| リハビリテーション・ケア合同研究大会 | 須摩美里 | 左橋梗塞による重度運動失調に対して視覚フィードバックを用いた歩行訓練が有効であった一症例 | 2024年10月 |

| 第8回日本リハビリテーション医学会秋季学術集会 | 川村遥 | 集中的なVRガイド下治療により注意機能とADLの改善が得られた脳梗塞患者の一例 | 2024年11月 |

| 第58回日本作業療法学会 | 鴻上雄一 | Viratual Reality(VR)を用いたリハビリテーションにより慢性期小脳失調の改善を認めた事例 | 2024年11月 |

| 第58回日本作業療法学会 | 石井優妃 | HANDS療法とTransfer packageにより日常生活での麻痺手の使用頻度向上と望む作業の実現につながった脳卒中片麻痺患者の一例 | 2024年11月 |

| 第58回日本作業療法学会 | 山本大稀 | 重度失語症患者に対するADOCでの意味のある作業の共有とCBAを用いた関わりが家事動作の再獲得に繋がった事例 | 2024年11月 |

| 8th Asia Pacific Occupational Therapy Congress 2024 | 山本大稀 | The Functional Characteristics of the Dominant and Non-Dominant Hand | 2024年11月 |

| 8th Asia Pacific Occupational Therapy Congress 2024 | 竹内利貴 | The effect of prism adaptation and its frequency of the reaching | 2024年11月 |

| 回復期リハ病棟協会第45回研究大会 | 鴻上雄一 | 多職種での安全対策カンファレンスにおける療法士の役割 ~認知関連行動アセスメントを用いた助言の効果について~ | 2025年2月 |

| 回復期リハ病棟協会第45回研究大会 | 増澤綾子 | 回復期リハビリテーション病棟における音楽とアートの特性を活かした融合プログラムの可能性と今後の展望 | 2025年2月 |

| 回復期リハ病棟協会第45回研究大会 | 立崎杏美 | 当院回復期リハビリテーション病棟における脳卒中片麻痺患者に対する集団での上肢自主訓練の取り組みについて-第2報- | 2025年2月 |

| 回復期リハ病棟協会第45回研究大会 | 石井優妃 | 短時間のHANDs療法とTransfer packageを併用した介入が麻痺側上肢機能並びに使用頻度に影響を与えた左片麻痺患者の一例 | 2025年2月 |

論文掲載

| 論文名 | 発表者 | タイトル | 年月 |

|---|---|---|---|

| Frontires in Neurology | 菅原 和広 | Self-restraint in a patient with alian hand syndrome following cerebral infarction involving the anterior cerebral artery territory | 2023年7月 |

| The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine | 及川 裕唯 | 重度感覚障害を呈した脳卒中片麻痺患者に対して視覚および聴覚フィードバックを併用した歩行練習アシストロボット(Gait Exercise Assist Robot:GEAR)の介入により歩行能力の改善を認めた1症例 | 2024年7月 |

有資格者

- 認定理学療法士 4名

- 認定作業療法士 1名

- 回復期リハビリテーション病棟セラピストマネジャー 2名

- 公認心理師 2名

- ケアマネジャー 3名

- 離床アドバイザー 3名

- 認知症ケア専門士 2名

- 住環境福祉コーディネーター2級 12名

- 日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士 2名

- パーキンソン病療養指導士 4名

- AMPS認定評価者資格 2名

- 臨床実習指導者講習会終了 PT15名 OT16名